战国后期儒学困境

战国末期,孔子、孟子所倡导的儒学遭遇了困境。时代在变,封建制度日益稳固,井田制已崩解,依赖其存在的礼乐制度难以重现。那些立志恢复周礼的儒学者面临重重挑战。在频繁的兼并战争和民众生活困苦的背景下,他们所倡导的以道德为核心的思想显得过于理想化,不再符合时代的实际需求。

春秋时,宋襄公的所谓仁义,在战国那个崇尚攻伐的年代显得格格不入。孟子主张的性善论,期望人们能发现自己内心的善良,但这种消极的等待并不能构成有效的治国理念。

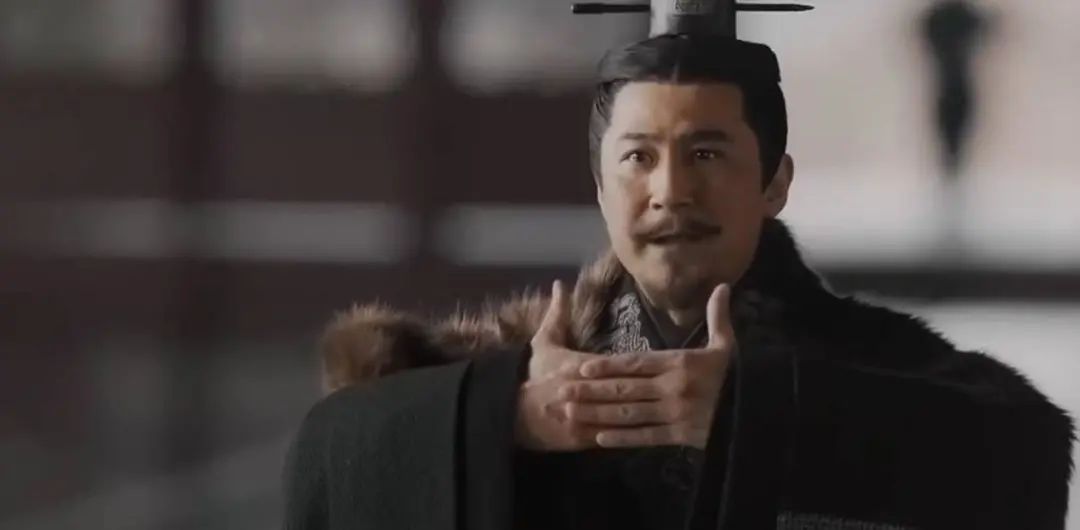

荀子的离经叛道

荀子是战国末期儒家的代表人物,但他的观念与传统的儒家学说存在显著差异。面对民众生活困苦的时期,荀子提出人性本自私且邪恶的观点。他提倡重视礼仪和法律的结合,即通过推崇礼仪来尊敬贤者,通过严法来爱护百姓,这体现了儒法思想的融合,是王道与霸道的结合,同时也开辟了一条将温和的儒家思想与严格的法律主义相结合的新路径。

他的这种观念似乎与儒家经典相悖,然而实际上,它是战国末期儒家为了适应时代潮流而做出的调整。荀子毫无保留地将这种对儒学的创新传授给了他的学生韩非与李斯。

韩非的时代与个人因素

公室内纷争不断,韩非的抱负无法得以实现,这让他深刻感受到了人性的丑恶。他更加坚信荀子的性恶论,对儒家教化彻底否定。在他看来,法律是唯一的信仰,亲情、友情和道德都应服从法律。

战国时,礼乐制度崩溃,儒家倡导的君臣、父子等伦理观念变得遥不可及。有人认为,儒家以文化扰乱法度,侠士则凭借武力挑战禁令,这两者都是导致天下纷扰的根源。因此 https://www.3nhtilo.cn,韩非子对儒学的摒弃,一方面是因为战国时期巨大的社会变革,另一方面也与韩国内部的权力斗争紧密相连。

李斯的现实考量

战国时期,尤其是秦国经过彻底的变革后,儒学已经不再适用。李斯明白,秦王给予他高官厚禄和名扬四海的机会,是为了让他协助秦国统一天下。自秦孝公以来,历代秦王都享受了法家带来的好处,因此他们不可能用儒学来取代法家。

身为秦王的臣子,李斯若想实现个人抱负,便需迎合秦国的需要。面对这一现实,他舍弃了儒家的理念,全面转向法家的立场。

陪臣变革与新兴阶级

各国使臣得以掌握国家大权,主要在于他们勇于改革,迎合了新兴地主阶层的利益需求。以三家分晋、田氏代齐等事件为例。随着新兴地主阶层取代了奴隶主阶层,井田制逐渐崩溃,礼乐制度也失去了重生的可能。

若儒学继续坚持恢复周礼的理念,其生存将面临困难。这一情况促使儒学在战国晚期,为了迎合新兴统治阶层的需求,不得不进行变革。

脱儒入法的必然性

韩非与李斯虽同属儒家学派,然而,时代变迁与个人经历驱使他们转变了方向。荀子的理论为他们从儒转法奠定了基础,实则反映了那个时代社会巨变的必然趋势。

战国年间,各国间征战不断,频繁的战争呼唤着更高效的治理理念。法家学说恰好迎合了这一需求。于是,许多学者纷纷摒弃儒家学说,转而研究法家思想,这一转变显得十分自然。

在当时的历史条件下,人们是否觉得韩非与李斯放弃儒家思想,转向法家学说是一种理智的决定?