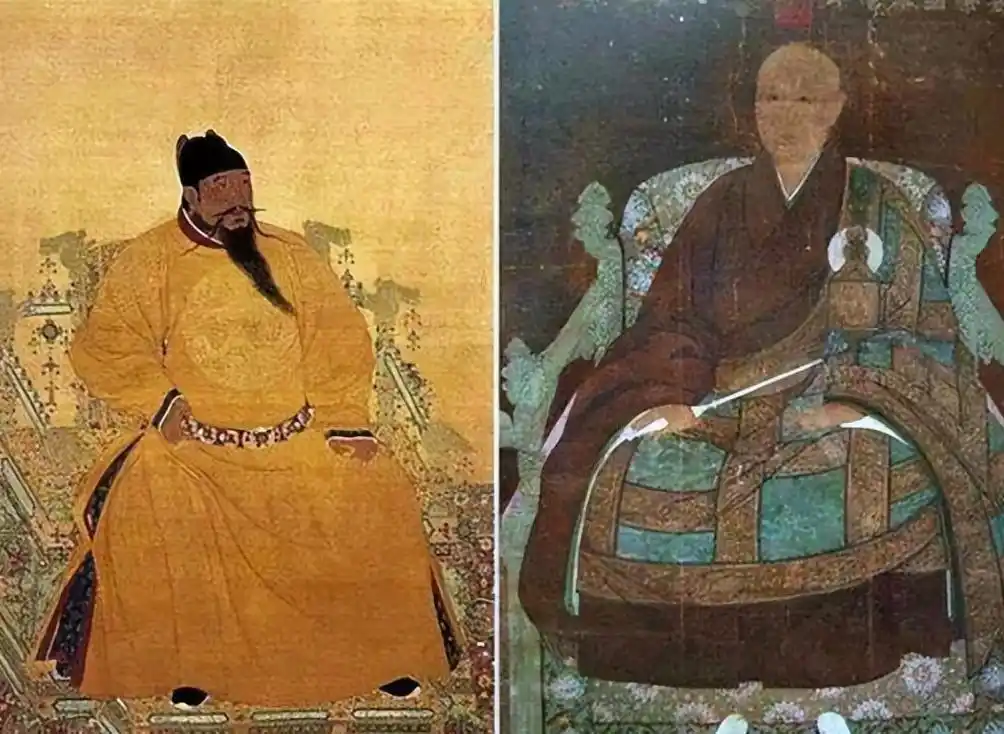

相遇投机

元末明初,时局动荡,僧人姚广孝与燕王朱棣相识。姚广孝虽为僧侣,却才学渊博。一番交谈后,两人谈得投机。具体相遇时间难以确切查证,或许是晴空万里或是风雨交加的日子,地点可能在燕王府。两人畅谈甚欢,宛如知己。谁能料到,这次相遇,竟为后来的“靖难之役”埋下了伏笔。

自那时起,姚广孝便认定朱棣有着非凡的气质。朱棣对他的智慧颇为赞赏,两人很快达成共识,开始共同规划未知的未来。这种难得的机遇,在历史的长河中实属罕见,却实实在在影响了明朝的发展轨迹。

削藩之危

朱允炆继位后,年轻气盛,政治经验尚浅。他急于削弱藩王的势力,而这些藩王掌握着相当的权力和军队。削藩之举自然触及了他们的利益。朱棣内心虽想反抗,但此举在道德上实属叛逆,他内心充满矛盾。

朱允炆的这一举动,宛如平静湖面投入巨石,激起了层层波澜。藩王们人人自危,朱棣也面临着艰难的抉择。他渴望保住自己的势力与地位,但又担心被冠上谋逆的恶名,内心的矛盾与挣扎不言而喻。

决策鼓动

朱棣犹豫之际,姚广孝起到了决定性作用。在一次对话中,朱棣提出对联,姚广孝回应“王不出头,谁能称主”,这句话坚定了朱棣起义的信念。这简短的话语如同利剑,消除了朱棣的疑虑。在即将起义时,部下们有所顾虑,姚广孝再以“天命所归”鼓舞了众人的士气。

姚广孝展现出了非凡的智谋和勇气。他透彻地分析了当时的形势,以及朱棣所拥有的优势。他巧妙地用言语激励了朱棣及其部众。若非姚广孝的激励,朱棣是否能够坚决发动“靖难之役”,恐怕历史将会有所不同。

守卫北平

朱棣出征,姚广孝便留在了世子朱高炽的身边,保卫北平。北平是朱棣的根基所在,其安危直接影响到“靖难之役”的走向。在这段日子里,姚广孝运用自己的智谋和才干,帮助朱高炽屡次击退敌人,确保了北平的安全。

在与姚广孝共事期间,朱高炽对他产生了深深的敬意。姚广孝不仅在军事上给予了朱高炽指导,还在日常生活中对他产生了影响。这段经历为姚广孝在朝廷中的地位打下了坚实的基础。

配享太庙

姚广孝在“靖难之役”中立下赫赫战功,世宗登基后便将他列入太庙配享之列。他成为大明开国以来首位获此荣誉的文官,这充分体现了对他功勋的极高评价。太庙乃皇家祭祀祖先之所,能够配享其中,意味着他获得了皇室和朝廷的极大尊敬。

当时朝中朝外,大家对姚广孝的评价普遍很高。他凭借智慧与忠诚,为朱棣建立霸业立下了显赫战功。这份荣誉正是对他多年辛劳的最好回报。

移出太庙

姚广孝后来被逐出太庙,这或许与嘉靖帝对道教的热衷有关,因为姚广孝是佛教徒。还有一点不容忽视,朱棣是通过“靖难之役”篡位成功的,他的后代为了掩盖这段历史,便将姚广孝视为“乱臣贼子”加以惩处。

朱棣虽为大明带来繁荣,然而那段不光彩的篡位往事,却成了后世心头之痛。姚广孝,作为“靖难之役”的首要功臣,却不幸沦为被历史遗忘的人。人们对于姚广孝被排除出太庙的做法,是否觉得公正?欢迎各位在评论区发表看法,别忘了点赞和转发这篇文章。