新能源汽车产业正快速进步,设定的目标愈发提前。但近期增速有所减缓,未来仍需面对各种挑战和激烈的市场竞争,它的未来发展轨迹究竟会怎样?

增速放缓现状

2023年已过半,疫情全面解除,但汽车市场并未如预期般繁荣。看过去两年,新能源汽车增速翻倍,可今年4月新能源乘用车增长虽达86.74%,增速放缓的趋势依然明显。这表明新能源汽车市场的发展节奏正在发生改变。

新能源汽车市场已摆脱了无序扩张的局面,正朝着稳健的增长模式转变。虽然增速有所放缓,但国内消费者对新能源汽车的热情不减,这种上升趋势已连续六年上升。今年,他们的购买意愿上升到了33%,比去年增加了6个百分点,这表明市场对新能源汽车的需求依然强劲。

20%目标实现

2020年,工信部副部长辛国斌曾有所感叹,他认为到2025年新能源汽车的普及率能够达到20%,这会是一个相当困难的目标。然而,中国的新能源汽车市场在短短两年内,便从5%的普及率跃升至20%,之前设定的各个阶段目标,都一个接一个地提前达成了。

这一成果的取得,多亏了产业政策的支持、技术的持续进步等因素的合力。政策的引导让汽车企业加大了研发资金的投入,技术的进步让新能源汽车的续航力和性能不断提升,这又推动了市场的快速扩张,同时也为未来的发展奠定了坚实的基石。

下个五年展望

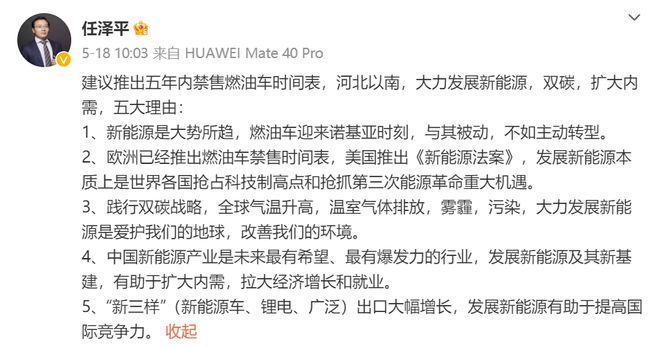

我国定下了到2060年实现道路车辆净零排放的3060双碳目标。为此,我们得在2045年确保新售车辆全部为新能源车型。根据这一目标反推,到2035年,新能源车型的占比需接近七成,而到2030年,这一比例至少得达到五成。这些目标为我国汽车产业的发展提供了明确的方向。

盖世汽车研究院预测,到了2030年,我国新能源汽车在市场中的份额或许能达到65%。陈川的看法则更为乐观,他认为这个比例有望接近70%。这些不同的观点反映出,新能源汽车市场的发展潜力巨大,然而其中也蕴含着不少不确定因素。

国际竞争压力

近年来,全球范围内对气候变化问题日益重视,各国陆续出台了“禁燃”政策。欧盟颁布了《轻型车CO2排放法规》,计划在2035年实现轻型车100%的碳排放削减。美国加州也发布了《零排放汽车法规》,目标是在2035年前,轻型车领域全面转向新能源。

全球主要汽车生产国正加快向电动化转型,这一动向对我国在新能源汽车领域的领先优势带来了一些挑战。我国车企需不断强化技术水平及产品实力,以应对愈发激烈的全球市场竞争。

产业链应对策略

市场竞争愈发严峻,汽车产业链上的企业亟需主动应对。原材料供应者要保证供应的连续性和稳定性,还要通过技术革新减少生产费用;而对于汽车制造商来说,加大研发力度,提升产品和性能,塑造有竞争力的品牌形象是关键。

下游销售和服务企业要提升服务质量,提高消费者购车和使用的满意度。产业链各环节需加强合作,携手提升我国新能源汽车行业的整体实力。

未来发展挑战

新能源汽车市场潜力巨大,不过在其成长道路上,挑战同样不少。电池技术亟需突破,续航力和充电速度的问题急需得到解决;另外,基础设施的建设还需加强,充电桩分布不均以及充电不便,这些都对消费者的购车意愿产生了一定影响。

法规和市场变化给行业发展带来了困难。企业需密切关注市场动态,并采取适当策略应对。

大家对2030年时我国新能源汽车能否达到70%的市场份额持何种信心?欢迎在评论区分享您的观点。