少年逐梦结缘武术

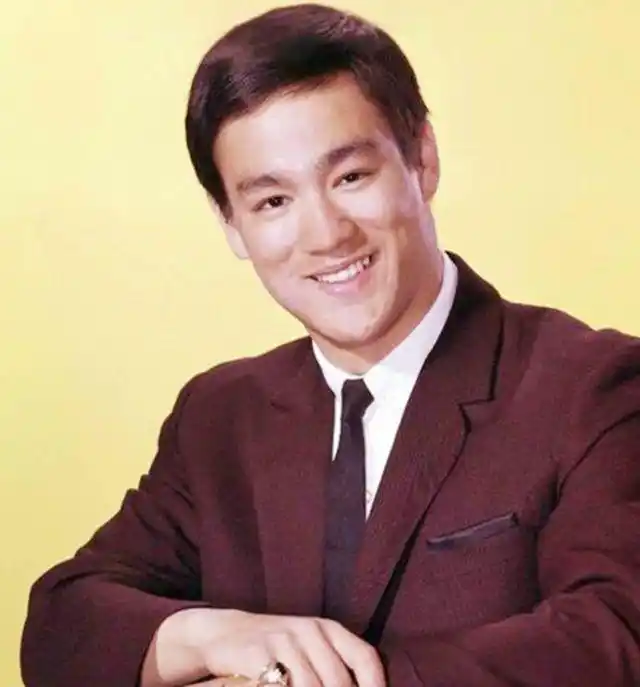

李小龙自幼便对武术情有独钟。1940年,他诞生于美国旧金山,却在香港度过了童年。彼时,香港武术风气盛行,年幼的李小龙在这氛围中萌生了武术之爱。起初,他跟随父亲习练太极拳,后来又拜叶问为师,学习咏春拳。自那时起,他怀揣着武术梦想,日复一日地刻苦锻炼,为未来的辉煌成就打下了坚实的基础。

李小龙在此时期,凭借对武术的非凡天赋和满腔热情,对咏春拳的技艺进行了深入研究。在学校里,他经常与同学们切磋武艺。尽管年纪尚小,身体尚未发育完全,但他凭借着扎实的功底和灵活的战术,在多次较量中崭露头角,逐渐在同龄人中赢得了不小的名气。

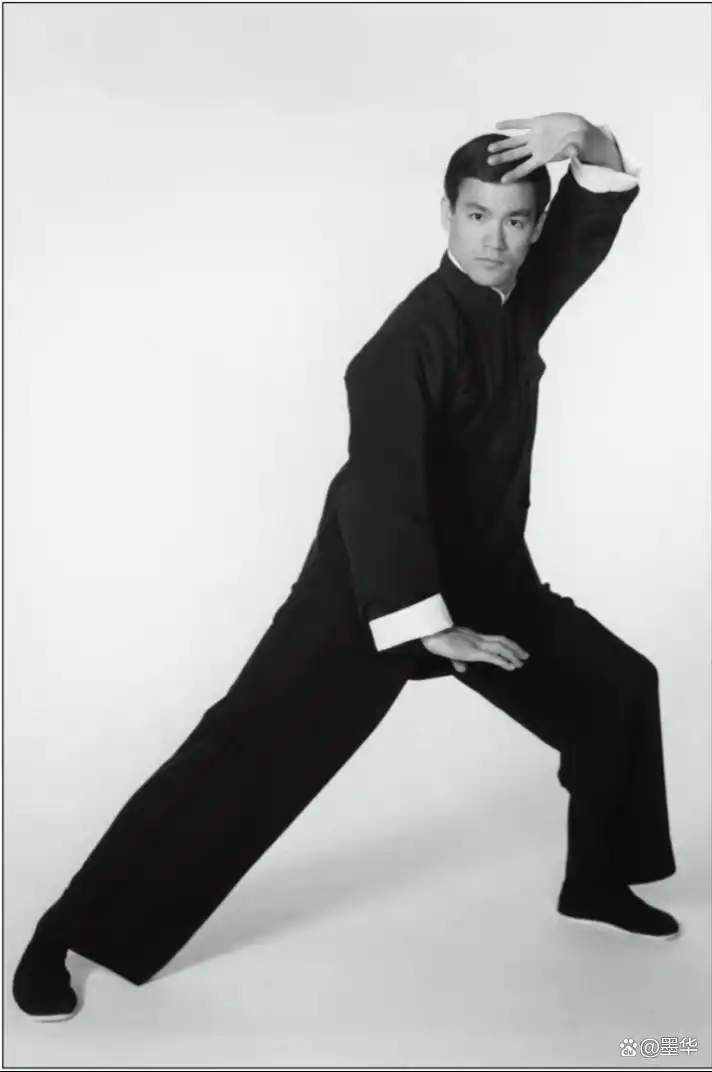

创立截拳道展革新

李小龙对传统武术的现状有所欠缺。那个时代的武术门派林立,派别之间界限分明。他突破常规,融合了咏春、太极、跆拳道、拳击等多种武术之长,于1967年创立了截拳道。截拳道的核心理念是“无中生有,无限变有限”,这使得武术在实战中更注重灵活变通和自由施展。

截拳道问世,让武术界感受到了巨大的冲击。它摒弃了传统套路,强调实战性。最初,许多武术人士对此持有保留态度。但李小龙通过多次演示截拳道的核心内容,逐渐赢得了人们的认可。越来越多的人开始学习和实践截拳道。截拳道就像一股新的潮流,推动了武术界的变革。

电影舞台初露锋芒

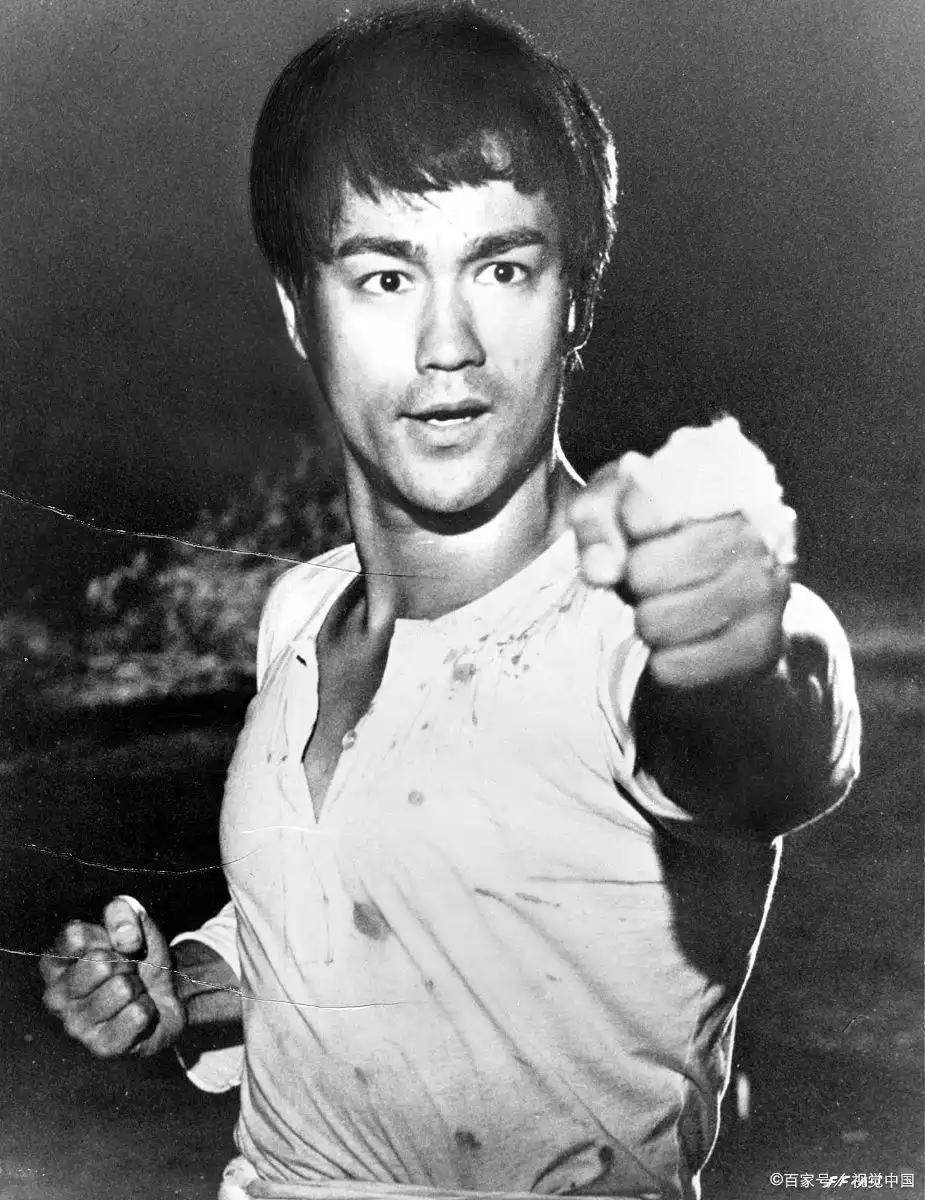

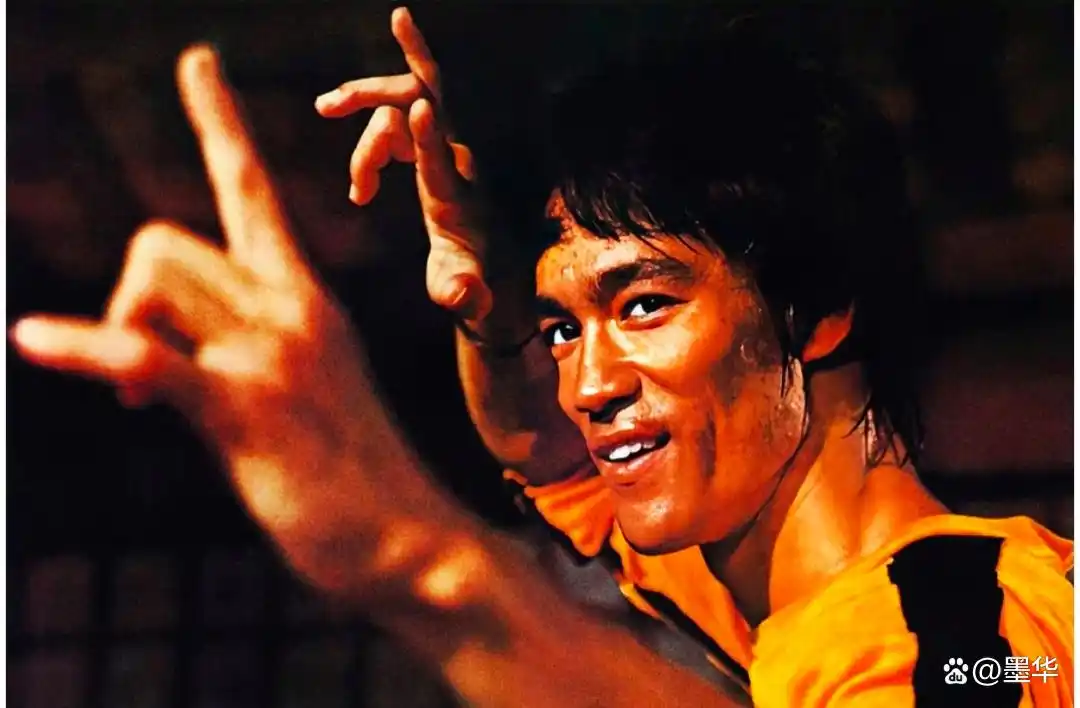

1971年,《唐山大兄》上映,标志着李小龙正式迈入电影界。在这部电影里,他饰演了一个忍无可忍、奋起反抗的打工仔。他的打斗场面十分精彩,让全球观众第一次感受到了这位功夫巨星的风采。他那锐利的眼神、敏捷的动作,让观众们激情澎湃。

《精武门》上映后不久,李小龙在影片中为师傅之死向日本人复仇,展现了中华儿女的坚韧精神。他片中那句“我们中国人不是东亚病夫”,引发了众多同胞的强烈共鸣。这部电影不仅在票房上取得了巨大成功,更在全球文化领域引发了对中国及其武术精神的重新认识。

经典场景永留影史

《猛龙过江》中,罗马斗兽场上的那场无威亚打斗,堪称绝妙。1972年,李小龙在这座古罗马斗兽场,与两位体格强健的外国空手道高手展开了一场巅峰对决。他没有借助威亚,全凭实力与对手激烈对抗。他的动作既刚猛又利落,无论是现场观众还是银幕前的观众,都为之赞叹。

这场打斗场面极大地提升了功夫电影的艺术水平,更成为了后续作品中难以模仿的经典场景。许多导演和演员都将其视为学习的榜样,不断深入研究并模仿其中的动作设计以及武术精神。

精神内核指引人生

李小龙在生活中遇到挑战,总是保持乐观和坚毅。无论是电影拍摄时遇到资金短缺、剧情矛盾等困难,他从未轻易放弃。凭借着顽强的意志,他逐一克服了重重障碍,用实际行动生动诠释了“如水”的人生哲理。

传奇已逝精神长存

李小龙于1973年离世,但他的影响力历经时光未曾减弱。他的名字“功夫”已传遍世界,成为中国武术的标志。武术爱好者与电影粉丝都对他怀有崇敬之情。他的故事激励了无数年轻人勇敢追梦,他的武术思想至今仍为武术和体育研究的热点。

不妨回想,李小龙的精神激励了无数人。在日常生活中,我们能否从他身上汲取些什么,助力我们追逐梦想?欢迎大家在评论区踊跃发言,也欢迎点赞和分享这篇文章。